Alle origini della bandiera valdostana

Mauro Caniggia Nicolotti • 21 aprile 2022

Alle origini della bandiera valdostana

La bandiera valdostana, è noto, presenta due colori: il nero e il rosso, come stabilito da un’apposita legge che la riconosce.(1)

Per la precisione, e anche questo è oramai assodato da tempo, tali colori hanno origini ben specifiche.(2)

Il nero, infatti, è mutuato da quello appartenente al campo dello stemma dell’antico Ducato di Aosta(3)

su cui, inoltre, campeggia un leone d’argento;(4)

blasone in uso fin dal Cinquecento(5)

ed oggi adottato anche per rappresentare la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda il rosso, invece, bisogna rifarsi ad una idea del canonico Joseph Bréan (1910-1953). Questi, probabilmente nel 1941,(6)

si accorse che dallo stemma della città di Aosta - simile a quello ducale, ma sormontato da quello gentilizio sabaudo - privato sia del leone, sia della croce bianca dei Savoia, semplificava nei colori rosso e nero.(7)

Il religioso, allora, utilizzò questi ultimi per confezionare parte della copertina del suo volumetto(8)

I grandi valdostani

che andò in stampa il 30 marzo 1942: due strisce orizzontali, infatti, una che corre in alto e l’altra che sfila in basso, incorniciano una foto della statua di Sant’Anselmo;(9)

quella superiore alterna al rosso il nero, inversamente fa il nastro posto in fondo.

Quelle orlature, che dovevano servire a evocare la valdostanità dei grandi personaggi da lui censiti, dovette ispirare qualcuno...

Presto, infatti, la Resistenza decise di adottare quei colori e, come ricordò Vincent Trèves, la prima bandiera valdostana bicolore fu issata intorno al 20 agosto 1944 alla frontiera con la Svizzera.(10)

Non a caso, quando il giornalista Merry Bromberger, inviato speciale in Valle d’Aosta del periodico francese Combat, ebbe modo di incontrare in alta montagna un gruppo di partigiani notò che essi, Guides du Cervin ou mineurs évadés des galeries de Cogne, ils portent presque tous sur leur anorak ou simplement sur leur veston trempé de neige et d’eau, l’écusson rouge et noir des autonomistes du Val d’Aoste qui réclament le rattachement de leur pays à la France.(11)

La questione del vessillo valdostano - sia simbolica, sia coloristica - diventò quindi di dominio pubblico e, ça va sans dire, sollevò diverse curiosità.

Il 1° dicembre 1944, infatti, dalle pagine del giornale parigino degli emigrati valdostani, La Vallée d’Aoste, qualcuno si chiese: Quelle est la couleur du drapeau valdôtain?

M. Bromberger dans ses intéressants articles de “Combat” nous relate que nos maquisards valdôtains ont adopté un écusson noir et rouge (stendhaliens sans le savoir) comme emblème du drapeau valdôtain.

Quelles sont les raisons historiques de ce choix? Nous l’ignorons.

Il parait cependant qu’il peut y avoir d’autres couleurs valdôtaines. En effet, si nous ne nous abusons, l’Union Valdôtaine de Genève s’est donné un drapeau aussi à deux couleurs, mais vert et rouge.(12)

Quelles couleurs a-t-on eues dans l’ancien temps? Nous avons posé cette question à des experts en histoire et nous attendons la réponse.

Quest’ultima, a quanto pare, non tardò ad arrivare e fu pubblicata dallo stesso giornale il 13 gennaio 1945: sostanzialmente s’incentrava sull’ispirazione all’antico scudo ducale; ma... Mais reste la question du drapeau, sa forme et, sa composition.

Secondo il parere di un sacerdote valdostano della zona di Lione - sosteneva il foglio - i colori valdostani erano de sable en chef et de guele le reste, posées horizontalement, quindi nero e rosso disposti in senso orizzontale. Toutefois

- concludeva il giornale - dans les écussons des maquisards, les couleurs sont verticales, un pétit détail qu’on pourrait demander à des compétents d'élucider. Probabilmente, i partigiani, come detto, s’ispiravano ai colori usati nelle bande della copertina del libro di Bréan.

Comunque sia, la bandiera fu subito utilizzata in numerosi momenti legati a quei mesi difficili e di passaggio.(13)

Nei giorni della Liberazione, infatti, un articolo si esprimeva in questi termini:

C’était beau de voir flotter, côte à côte, d’une fenêtre de la maison communale, dans les vallées qui étaient, l’été dernier, aux mains des maquisards, le tricolore blanc rouge et vert et le drapeau rouge et noir, insigne particulier du maquis valdôtain; c’était beau de voir, sur la poitrine de nos maquisards, l’écusson rouge et noir surmonté ou traversé par un ruban blanc rouge et vert. Ainsi, Valdôtains et non Valdôtains de naissance luttaient, fraternellement, dans les mêmes formations, sous les mêmes chefs, tous unis par un seul mot d’ordre - Italie et Vallée d’Aoste -, tous animés par une seule volonté, la volonté de reconstruire une Italie et, partant, une Vallée d’Aoste libres.(14)

Nelle foto delle manifestazioni di quegli anni di fine guerra si notano bandiere a strisce orizzontali che riportano il rosso a volte sopra, altre sotto; successivamente le bande diventeranno verticali e, finalmente, con il colore nero dalla parte dell’asta.

Una piccola nota di... colore: in occasione del Natale 1945 il giornale La Vallée d’Aoste, come idea per una strenna natalizia, suggeriva di regalare uno stemma valdostano (“simbolo di poesia e di ideali”): A chaque corsage valdôtain et à chaque veston valdôtain... un écusson valdôtain.(15)

(1) L’articolo 5 della legge regionale valdostana del 16 marzo 2006, n. 6 recita: La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, alto due terzi della sua lunghezza, suddiviso verticalmente in due sezioni uguali di colore nero e rosso, con il nero aderente all’inferitura. (2) Si tenga presente, inoltre, che tali colori sono presenti anche nello stemma della potente famiglia Challant. (3) Edoardo di Savoia detto il Liberale (1284-1329) fu il primo a intitolarsi la qualifica di duca d'Aosta. (1323-1329). (4) La Vallée d’Aoste, 13 gennaio 1945. (5) Il leone valdostano è presente sull’insegna del Duca Emanuele Filiberto di Savoia (1559-1580). (6) Il libro, di cui si tratta nelle righe che seguono, ottenne il ringraziamento del Papa con lettera datata 26 aprile 1941. (7) Fonte: Gli stemmi della Regione e dei Comuni della Valle d’Aosta: https://www.regione.vda.it/autonomia_istituzioni/Simboli_Regione/Bandiera/bandiera_i.aspx

(8) L’autore, nella prefazione, lo definisce lavoruccio, p. 5. (9) La statua si trova ad Aosta in via Xavier de Maistre. (10) Nel suo libro “Entre l’histoire et la vie”, Vincent Trèves ricorda che la prima volta, per quanto ci è dato conoscere, in cui la neonata bandiera valdostana, cucita da alcune donne di Valtournenche, fu innalzata su un pennone, fu verso il 20 agosto 1944, al posto di frontiera con la Svizzera della Tête Grise, durante le operazioni di guerriglia della 101 brigata “Marmore”, comandata dal partigiano Tito (Celestino Perron). «Tandis que nous nous rangions en cercle, derrière le peloton de nos hommes, alignés au pied du mât - scrive Trèves - le commandant suisse rentra dans sa caserne pour en ressortir aussitôt, suivi de ses gendarmes, armes à la main. Tito donna l’ordre d’hisser le drapeau valdôtain. Nos hommes présentèrent leurs armes, alors qu’à nouveau s’élevait le chant de Montagnes valdôtaines accompagné de coups de salve tirés en l’air. La solennité du moment m’émut au point que des larmes coulèrent sur mes joues. Le drapeau montait lentement le long du mât. A notre grand étonnement, nous avons entendu: “Garde à vous”. Nous avons vu les Suisses, au pied de leur mât, en train de présenter aussi les armes alors que le drapeau suisse se baissait pour remonter avec le nôtre en signe de salut».

Fonte: vedi

nota 6.

(11) Combat, 10 novembre 1944. (12) Le président, M. Victor Malluquin, en recevant le drapeau, coquette bannière présentée par Madame Grange, (escortée de demoiselles aux écharpes rouges et vertes) a remercié vivement les dames pour leur amabilité, car, cette bannière, chef d’œuvre de broderie, où brille l’écusson valdôtain, dans l’or et les couleurs du pays. Tale bandiera fu inaugurata il 21 agosto 1904 dalla Société de Secours Mutuels L’Union Valdôtaine de Genève; Le Mont-Blanc, 23 settembre 1904. (13) Le Val d’Aoste libre, 1° giugno 1945. (14) La Vallée d’Aoste, 21 aprile 1945. (15) Edizione del 29 dicembre 1945.

Immagine di copertina tratta dal giornale Combat

del 12 novembre 1944.

Quando un cane portò via la chiave della Cattedrale di Aosta A volte i fatti di cronaca di storia locale regalano episodi curiosi che s’incastrano tra loro e, come un mosaico, compongono una scena. 1878. I giornali della città registrarono la presenza ad Aosta di un cane rabbioso. Il giovane e già noto François Farinet, verso le 22 di una sera d’inizio estate, fu morso da un pericoloso cane idrofobo. Il fatto destò il commesso della vicina farmacia del Borgo di Sant’Orso, Gatti, che corse in suo aiuto e procedette à la cautérisation della ferita. Il cane era uno tra i tanti che le cronache di tanto in tanto segnalavano scorrazzare in lungo e in largo per la Valle d’Aosta. Animale rabbioso che continuò imperterrito a vagare per diversi giorni: proveniva da Villeneuve, giunse fino in città e arrivò perfino a Quart. Ad Aosta colpì anche il campanaro della Cattedrale di Aosta mentre apriva la porta del Duomo. L’uomo si ritrovò con la mano destra orribilmente lacerata. In quel terribile frangente, raccontò un giornale, il cane gli strappò anche la chiave che teneva in mano. Poi fuggì portandola via e la lasciò cadere in una via vicina. A leggerla sembra una scena inventata, e invece è fredda cronaca: una delle chiavi più importanti della città in balìa della furia di un cane. Le cronache raccontavano di altri morsi, sia a persone sia ad animali, di un carabiniere che una notte gli sparò contro, di un operaio che alla Croix-Noire pose fine alla sua folle corsa con un tridente. Le autorità reagirono come potevano: ordini severi, cani al guinzaglio o soppressi. La misura divenne generale. Saint-Vincent, Verrès - l’ombra si allargava: Cette mesure est générale, car on a signalé aussi la présence de chiens enragés à St-Vincent et à Verrès . (1) Ed ecco l’aneddoto più curioso di tutta la vicenda, raccontato direttamente da un personaggio d’eccezione: Venance Jaccod, che ad Aosta era un cittadino conosciuto, attivo, ricopriva incarichi importanti ed era proprietario dell’Ancien Bazar, oltre a possedere un’ironia ineguagliabile. In quelle settimane difficili, Jaccod passeggiava con il suo cane museruolato come da regolamento, ma senza guinzaglio, al Plot (attuale piazza della Repubblica). Nessuna guardia municipale o altro agente incontrato aveva sollevato problemi ( sans recevoir la moindre observation ), finché un maresciallo dei carabinieri non decise che proprio quel cane rappresentasse una minaccia pubblica: si lanciò à mes trousses comme s’il s’agissait de sauver la société e minacciò Jaccod in maniera dura di sopprimere il cane sul posto: et me menace avec des manières rien moins qu’urbaines de tuer l’animal sous mes yeux . L’uomo rovistò in tasca, trovò un fazzoletto e con quello improvvisò il guinzaglio che gli salvò l’animale. Scrisse con ironia sì, ma ferita, definendo il suo cane un lazzaretto a quattro zampe - non più creatura, quindi, ma un’epidemia ambulante. (2) Insomma, un fazzoletto diventava un guinzaglio, ma prima ancora una bandiera bianca… Nessuno rideva, in realtà, di quel racconto. Neppure Jaccod che, malgrado le sue parole ironiche, rimase colpito. La rabbia era temuta davvero. Le storie e le ferite erano vere. Alcune persone erano anche decedute. Alla fine dei conti, tra cauterizzazioni notturne, tridenti, revolver, ordinanze e lettere indignate, la città non poté fare altro che muoversi per difendere l’incolumità pubblica. Ah! La chiave della Cattedrale fu ritrovata… L'immagine di copertina, creata dall'intelligenza artificiale, è solo evocativa. (1) L’Echo du Val d’Aoste , 1° luglio 1878. (2) L’Echo du Val d’Aoste , 2 settenbre 1878.

Essere naufraghi ad Aosta Un tempo, lungo la Dora Baltea, esistevano varie isole. I documenti del passato ne ricordavano diverse (Corgnand, Berlier, Valletta, Colombé, Ubertin, ecc.), dovute a ramificazioni e a percorsi differenti rispetto a oggi. Quelle Isles , (1) sfruttate per il legname e per il taglio dell’erba, furono anche oggetto di contestazioni tra privati e istituzioni pubbliche. Scomparvero poi agli inizi del Novecento, soprattutto con l’arginatura del fiume. Meno prevedibile, però, era che un’isola potesse nascere quasi all’improvviso, sotto gli occhi di chi non se ne accorse neppure. Fu ciò che accadde in un sabato di fine Ottocento. Una donna si trovava lungo le sponde della Dora a tagliare l’erba, intenta al suo lavoro come tante altre volte. Non si rese conto, però, che, mentre lavorava, il terreno su cui si trovava veniva isolato dal resto della riva. Una piena improvvisa aveva aperto un nuovo braccio d’acqua, circondandola da ogni lato. Quello che un momento prima era un semplice lembo di prato lungo la riva diventò una piccola isola, con tanto di abitante. La donna, senza volerlo, era diventata infatti una naufraga… in terra ferma. Le sue grida si udirono soltanto verso sera. Avvertiti dell’accaduto, i carabinieri accorsero, guidati dal tenente Bianchi. La Dora, che al calare del giorno soleva ingrossare ancora di più, correva con forza, spumosa; l’oscurità, intanto, avvolgeva tutto. Non era possibile tentare subito il salvataggio. Si decise allora di attendere il mattino, ma senza lasciare la donna sola nella paura. Un carabiniere rimase sulla riva con una lanterna accesa, incaricato di farle sentire di tanto in tanto la propria voce, per rassicurarla e farle capire che si stavano occupando di lei: pour empêcher la naufragée de se livrer au désespoir, et laisser sur la berge un carabinier muni d’une lanterne, chargé d’avertir de temps en temps, par des cris, ce Robinson Crusoë d’un nouveau genre, qu’on ne l’oubliait pas . Lei. Lei, infatti, era diventata una sorta di nuova Robinson Crusoe: una naufraga, anche se senza mare e senza quella solitudine da romanzo d’avventura. Forse più un dramma, potremmo dire… Verso le tre del mattino l’ufficiale dei carabinieri tornò con due uomini e le attrezzature necessarie. Si gettò in acqua con i suoi uomini, affrontando la corrente impetuosa e un freddo che entrava nelle ossa, come l’acqua del fiume. Dopo sforzi e rischi di ogni sorta, i militi riuscirono a raggiungere la piccola ed effimera isola e a trarne in salvo la donna. Il giornale, che si era occupato dell’accaduto, chiudeva con l’elogio dei tre soccorritori, e soprattutto del loro capo: Honneur aux trois généreux sauveteurs pour leur zèle et leur courage, et surtout au dévouement démontré par leur brave chef, qui s’est prodigué dans cette circonstance avec abnégation au-dessus de tout éloge . (2) La povera donna era sana e salva; questo era ciò che contava davvero. Il resto, oltre all’articolo e al rischio di qualche raffreddore, febbre o peggio, poteva essere materiale per un romanzo d’altri tempi, certamente per l’aneddoto qui narrato. Immagine di copertina: Aosta, cartolina viaggiata nel 1907. (1) L. Colliard, Vecchia Aosta , p. 175. (2) L’Écho du Val d’Aoste , 18 giugno 1877.

Aosta e il cane che veniva dal limite del mondo Nel 1899 la nave Stella Polare , baleniera norvegese adattata alla spedizione, salpò alla volta del Polo Nord con a bordo Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, accompagnato dagli uomini scelti per l’impresa. Il 25 aprile 1900 fu raggiunta una meta da record, alla latitudine di 86° 33’ 49”. La missione non toccò il Polo: la nave rimase bloccata nei ghiacci per tutto l’inverno e il gelo estremo causò gravi congelamenti anche al Duca, che subì l’amputazione di due falangi. Fu comunque un successo riconosciuto a livello internazionale, che consacrò il nobile tra i grandi esploratori dell’epoca. A quella spedizione presero parte anche quattro guide di Courmayeur: Alexis Fenoillet, Félix Ollier, Joseph Petigax e Cyprien Savoye. Il Re, quale tributo della sua ammirazione per la fermezza e la gagliardia di cui diedero prova , donò a ciascuno un cronometro d’oro. Il Duca stesso, al rientro, regalò loro indumenti, coltelli da caccia e altri oggetti usati durante l’impresa. Dei sessanta cani condotti in Norvegia, solo cinque sopravvissero. Si decise di trasferirli a Courmayeur, affidandoli alla custodia della guida Petigax, a trovarvi un clima più confacente . Anzi, quattro. Il quinto, malaticcio, fu lasciato ad Aosta all’inizio del febbraio 1901, affidato alle cure del signor Pierre Pivot. L’animale era quasi morente, ma migliorò sensibilmente. La stampa dell’epoca annotava: Ora si vede la brava bestia passeggiare frequentemente per le vie di Aosta, oggetto della generale curiosità e delle carezze di quanti la incontrano . (1) Guarito quasi del tutto, il cane venne poi ricondotto a Courmayeur, ma morì poco dopo aver raggiunto i suoi compagni. (2) Per qualche settimana, tra le sue vie, Aosta ebbe un cane che veniva dal limite del mondo. Immagine di copertina: Foto: Stato maggiore della nave “Stella Polare”, spedizione al Polo Nord (1899-1900). Fonte: Wikimedia Commons, file Lo_Stato_Maggiore_della_nave_“Stella_Polare”_(1899-1900).jpg, CC0 1.0 Universal (public domain) — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lo_Stato_Maggiore_della_nave_%22Stella_Polare%22_(1899-1900).jpg (1) L’Alpino , 8 febbraio 1901. (2) L’Alpino , 1° marzo 1901.

Finalement . Ernest Page Quando morì, un giornale si espresse così: La Vallée d’Aoste vient de perdre un des plus vaillants défenseurs de ses droits . (1) L’avvocato Ernest Page, nato a Saint-Vincent nel 1888, morì ad Aosta il 24 febbraio 1969. Fu vicepresidente della Ligue valdôtaine – Comité pour la protection de la langue française dans la Vallée d’Aoste e membro della Jeune Vallée d’Aoste prima della Grande Guerra; con Émile Chanoux, nel 1943, partecipò all’incontro di Chivasso. Dopo l’ultimo conflitto mondiale, oltre a essere tra i fondatori dell’Union Valdôtaine (1945), fu componente del primo Consiglio Valle (10 gennaio 1946) nelle file della Democrazia Cristiana e primo assessore alla Pubblica Istruzione (1946-1948), quindi Senatore della Repubblica dal 1948 al 1958. In molti ricordavano un suo importante discorso dopo la Liberazione, una sorta di “ Finalement ”, in cui si felicitava di come finalmente la Valle d’Aosta avesse vinto la sua lotta di libertà, per la ricostituzione del “ Conseil des Commis ”, per la difesa del francese e perché finalmente i Valdostani fossero tornati a essere maîtres chez eux . (2) La città di Aosta gli ha dedicato una via (adiacente all'arena Croix-Noire). Questo articolo lo considero uno spunto per raccontare la storia valdostana attraverso l’odonomastica: la storia da leggere agli angoli dei muri… Foto: Ernest Page — Senato della Repubblica Italiana Fonte: Wikimedia Commons (CC BY 3.0 IT) Licenza: CC BY 3.0 IT — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ErnestoPage.jpg (1) Le Peuple Valdôtain , 15 aprile 1969. (2) Le Peuple Valdôtain , 15 aprile 1969.

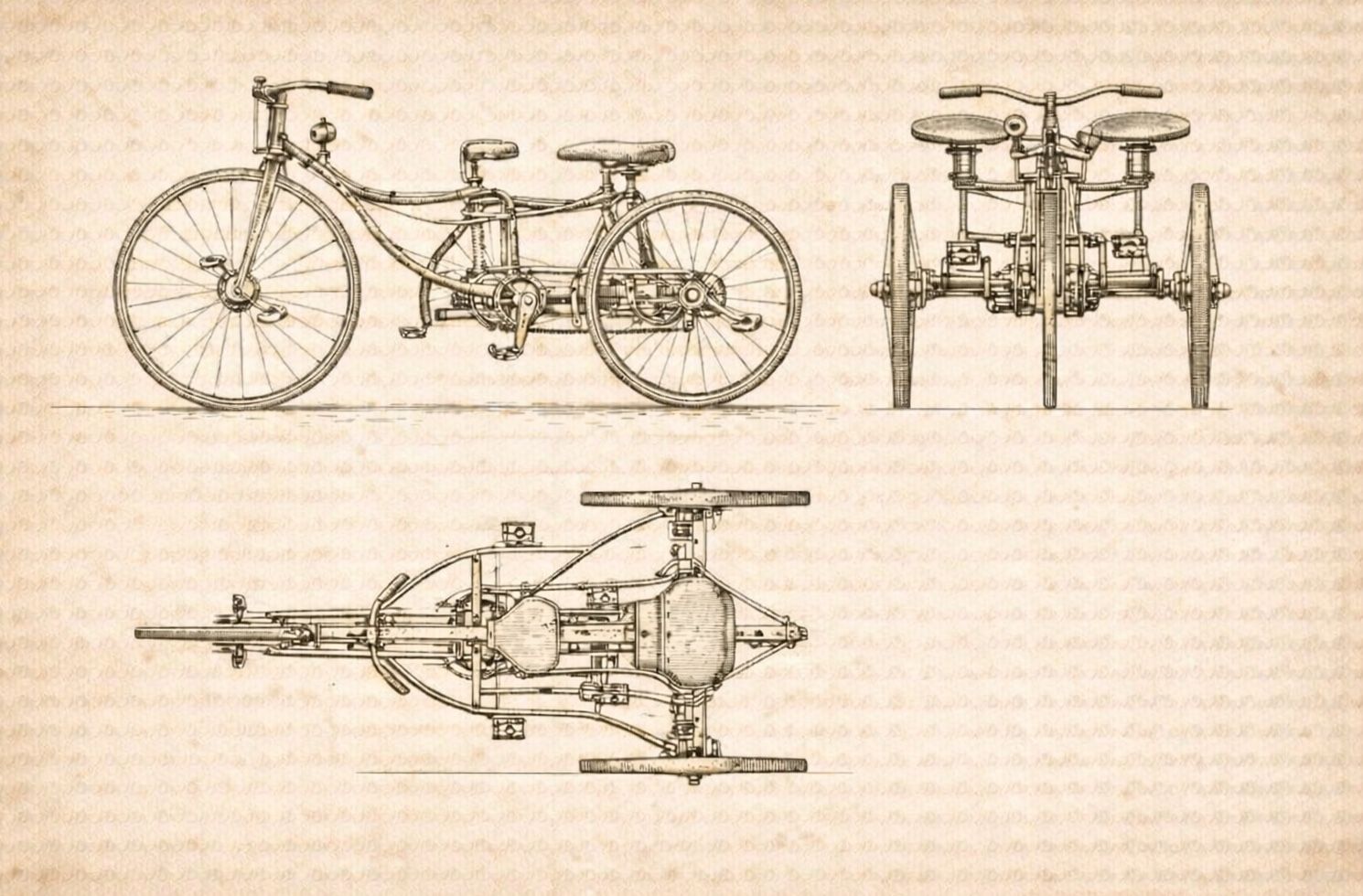

Il maestro d’aria di Aosta Innocenzo Manzetti (1826-1877) è stato un inventore valdostano, attivo in ambiti diversi della meccanica: automi, dispositivi pneumatici – i primi in assoluto –, studi sul suono finalizzati al telefono, di cui fu il primo inventore, e una vettura a vapore maneggevole e in grado di circolare su strada sono tra le sue più importanti realizzazioni. Considerati nel loro insieme, queste macchine mostrano una continuità e una costante evidenti. L’aria che mette in movimento gli automi, che trasporta il suono e rende possibile la propagazione delle onde, è la stessa del vapore che muove la sua autovettura. Quando, negli stessi anni, il velocipede comincia a diffondersi e a essere oggetto di sperimentazione, Manzetti ne resta colpito. Anche quel mezzo, a suo modo, ha a che fare con l’aria. Non solo la fende, ma rappresenta il movimento, lo spostamento, la trasmissione: altre costanti del suo modo di vedere. Gli articoli pubblicati sulla stampa locale nel 1870 e nel 1874 raccontano di un velocipede costruito da Manzetti - tournait alors toutes les têtes - e concepito come triciclo, quindi più stabile e facile da guidare. Una macchina provata sulle strade della Valle d’Aosta. Le cronache ci regalano i viaggi intrapresi tra Aosta e Nus, e tra la città e Saint-Pierre. Discese, salite, incidenti: segni di una sperimentazione condotta in condizioni tutt’altro che ideali, quali erano le strade dell’epoca e la morfologia del territorio. Colpisce, in questi resoconti, il modo in cui il movimento viene descritto, con quel mezzo definito capricieux véhicule e paragonato a Bucefalo. Le cronache del 1874 insistono sulla velocità e sulle difficoltà di controllo: Filâmes, c’est bien le mot … Les trois roues du vélocipède précipitées dans cette descente paraissaient vouloir se dérober sans nous; nous ne marchions pas, nous volions! (1) Non sono descrizioni comuni da leggere nella stampa del tempo. Perlomeno in quella valdostana. E forse è proprio per questo che risultano ancora oggi così gustose: quasi romanzate, a tratti ironiche. Come se davanti a quei mezzi in corsa si avvertisse che qualcosa stava cambiando. Il velocipede di Manzetti era già stato sperimentato nel 1870. Furono François Farinet, Albert Darbelley ed Elisée Valleise a compiere l’impresa il 20 gennaio di quell’anno. Partirono dal Ponte di Pietra di Aosta per raggiungere Nus e ritorno, attaccando dietro al veicolo une demi-douzaine de grelots qui faisaient un bruit infernal . La dozzina di chilometri che separano la città da Nus furono percorsi in un’ora e mezza, a una velocità media di circa otto-nove chilometri orari, tutt’altro che trascurabile per un triciclo dell’epoca. “Se non fossimo stati obbligati a fermarci cinque o sei volte, ci avremmo messo almeno un quarto d’ora in meno”, dichiararono i triciclisti. (2) Colsero ancora i tempi, la fatica, l’avventura. Ma, come visto, il viaggio successivo era già improntato alla velocità. L'immagine di copertina, creata dall'intelligenza artificiale, è solo evocativa: ricostruzione grafica ipotetica su base delle fonti de 1870 e 1874. (1) L’Echo du Val d’Aoste , 27 novembre 1874. (2) Feuille d’Aoste , 26 gennaio 1870.

Epinel e il cavallo di San Fabiano Il 20 gennaio Épinel (Cogne) celebra la “Sèn Fravià” o “Sen Favian”, festa patronale dedicata ai santi Fabiano e Sebastiano . È un appuntamento ancora oggi molto sentito, che un tempo coinvolgeva profondamente grandi e piccoli. Per i bambini era un’occasione di attesa magica: la sera della vigilia preparavano, con l’aiuto delle mamme, piccoli fasci di fieno da lasciare vicino alla cappella o davanti a casa, perché - così si diceva - San Fabiano arrivava nella notte su un magnifico cavallo bianco. Al mattino, gli adulti bussavano alle porte o facevano risuonare uno zoccolo, per far credere ai più piccoli che l’animale fosse davvero passato a rifocillarsi. Il fieno, fatto sparire in seguito, diventava la prova che il Santo aveva gradito il dono, e i bambini se ne rallegravano. Per gli adulti, la festa era soprattutto un momento di comunità. Dopo la messa, la piasse de la Grandze si trasformava in un luogo d’incontro: si discutevano i problemi del villaggio, si cercavano soluzioni, ma soprattutto si cantava. A casa, il pranzo era quello della festa, con musica e canti che si prolungavano fino a sera. In passato, la festa patronale poteva durare anche tre giorni consecutivi. I versi del canto eseguito in onore di San Sebastiano durante la messa della festa patronale: La Chanson Aux transports de l’allégresse, Donnons tous un libre cours, Il faut bannir la tristesse Dans le plus beau de nos jours Célébrons dans nos cantiques Notre glorieux patron; Rendons ses vertus publiques, Rendons hommage à son nom. Soldat, brave et magnanime! Tu marchas dans les combats; Tu tremblas devant le crime, Mais, non devant le trépas. Pour Dieu tu donnas la vie: Mais qu’il fut heureux ton sort! De toutes parts on s’écrie: Saint-Sébastien tu vainquis la mort. Ni la prison, ni la flamme, Ni le fer, ni le plaisir: Rien n’a pu troubler ton âme; Rien n’a pu le pervertir. Ferme dans la résistance, Tu te ris de tes bourreaux; Tu sus, plein de confiance, Mourir en vaillant héros. Tu souffris, mais la couronne, Fut le prix de tes douleurs; Dans les plaisirs on moissonne; Quand on sème dans les pleurs. Aujourd’hui couvert de gloire, Tu triomphes dans les cieux; Les palmes de la victoire, Ornent ton front glorieux! Au milieu de nos misères, Nous t’invoquons dans ce jour: Reçois nos humbles prières Et l’encens de notre amour. Place-nous sous tes auspices, Ne nous délaisse jamais; Et que tes mains protectrices Nous comblent de tes bienfaits.

L’automa di Aosta e una bambola di Parigi Nel parlare di Innocenzo Manzetti di Aosta (1826-1877), spesso ci si concentra sull’ingegno, sulla precocità, sulla dimensione quasi prometeica delle sue invenzioni. Ma nel bicentenario della nascita , forse vale la pena fermarsi su un dettaglio laterale, una suggestione, una traiettoria obliqua: l’idea che il suo automa suonatore di flauto abbia continuato nel tempo ad accendere la fantasia; nel caso specifico anche quella di un autore teatrale francese. Secondo una fonte, Maurice Ordonneau (1854-1916) avrebbe visto ad Aosta l’automa di Manzetti e puisa son inspiration per costruire la trama di La Poupée (1888), una delle sue operette di maggior fortuna. (1) Ed è proprio qui che la faccenda diventa interessante. Perché, a ben guardare, l’Hilarius de La Poupée assomiglia poco a Manzetti. È un artigiano più che uno scienziato, un costruttore di bambole più che di automi complessi. Le sue creature non suonano, non si muovono affatto: sono giocattoli. Servono piuttosto ad altri per generare equivoci, travestimenti, inganni sentimentali: una giovane donna fatta passare per bambola, presentata come sposa, un matrimonio simulato per ottenere una dote. Eppure qualcosa resta. Resta l’idea dell’atelier. Resta la presenza della moglie (quella di Manzetti, sì, integerrima). Resta soprattutto un’intuizione modernissima e sottilmente inquietante: che l’artificio possa confondersi con il vivente, che una creatura costruita possa essere spacciata per persona, amata, desiderata, scambiata per reale. Non l’automa di Manzetti, dunque. Ma l’idea dell’automa. È probabile che Ordonneau, più che ai dati tecnici della macchina, si sia concentrato su questo: sulla possibilità di inscenare una storia gustosa, leggera, divertente. Forse non gli era chiara più di tanto neppure la vicenda familiare di Manzetti, le figlie mancate prima di lui, la complessità di una vita segnata insieme da genialità e fragilità. Forse vide soltanto ciò che serviva a un uomo di teatro: una macchina che si muoveva da sola. Una visione rapida, ma sufficiente a mettere in moto l’immaginazione. Nel mondo dell’operetta, del resto, la precisione non è mai stata una virtù necessaria. Conta l’effetto, il paradosso, il sorriso che nasce quando il pubblico si accorge che ciò che credeva meccanico è umano - o viceversa. E in questo senso La Poupée appare meno come una trasposizione e più come una trasfigurazione leggera, quasi maliziosa, di quell’incontro possibile. Se la visita fu reale - e non abbiamo motivo di dubitarne - allora Manzetti non entrò nell’opera come personaggio, ma come scintilla; forse neppure la miopia fortissima di Hilarius fu, in fondo, del tutto estranea al gioco. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante di tutti: aver ispirato da Aosta qualcosa che si trasforma a Parigi . Non gli somiglia, ma probabilmente senza di lui non sarebbe esistito. E’ arte, è ispirazione, è l’incrocio tra idee. E’ cultura. Immagine di copertina: l’automa di Innocenzo Manzetti e il frontespizio dell’operetta La Poupée di Maurice Ordonneau. (1) La Vallée d’Aoste , 5 giugno 1948.

La guerra – mondiale - temperata Per decenni il mondo ci è sembrato leggibile. Due poli, due blocchi, due sistemi contrapposti che si osservavano a distanza, regolando la tensione entro limiti riconosciuti. La Guerra fredda aveva frontiere ideologiche nette e un equilibrio (fragile) fondato sulla paura reciproca. Quel mondo si è progressivamente dissolto. Il presente, invece, è attraversato da una pluralità di centri di potere. Stati Uniti, Cina, Russia, Unione Europea, diverse potenze regionali in ascesa: ognuno di loro muove secondo interessi propri, con velocità diverse, dentro un sistema multipolare sempre più instabile. In questo contesto, lo scontro diretto tra grandi potenze resta impensabile, non certo per mancanza di conflitto, ma per eccesso di distruzione possibile. La forza nucleare , in effetti, ha smesso di essere un’arma e si è trasformata in una soglia che non si può e non si deve superare. La guerra, allora, cambia forma. Si manifesta nei territori di prossimità, dove risorse, corridoi energetici, accessi al mare e aree di influenza diventano decisivi. La Russia guarda ai propri confini occidentali e meridionali; la Cina estende la propria presenza attraverso mercati, infrastrutture, catene produttive; gli Stati Uniti difendono un sistema di alleanze globale sempre più faticoso da tenere insieme. Intanto, il Medio Oriente – e non solo - continua a rappresentare un nodo irrisolto, dove conflitti armati, interessi strategici e visioni religiose del mondo si intrecciano da decenni. In questo scenario, l’ Occidente non appare soltanto come un fronte contrapposto ad altri. È anche un modello in trasformazione: aperto, mobile, fondato su libertà individuali e circolazione dei modelli culturali. Un’idea che ha prodotto opportunità, ma anche squilibri, accelerazioni difficili da reggere, globalizzazione, insofferenza per le identità e il localismo. La promessa di un mondo sempre più integrato ha mostrato crepe profonde, soprattutto laddove sviluppo, stabilità e progresso non hanno seguito lo stesso ritmo. E soprattutto, un modo di pensare che ha creduto che la fine della Seconda guerra mondiale avesse portato una vittoria anche culturale, sociale, di sistema del mondo. Ma non è stato così. Una presunzione che ha allontanato l'Occidente dal pensare ad un mondo più complesso e soprattutto non incentrato sulla medesima visione di progresso e sviluppo. Ne nasce, così, una guerra che evita la dichiarazione palese, ma s'incentra sulla pressione, sul tira e molla. Una guerra fatta di sanzioni, di controllo delle risorse, di tecnologia, di narrazioni contrapposte, di minacce, di propaganda, di falsa informazione: far vedere i “muscoli”, insomma. Una guerra che procede per intensità variabili, che si distribuisce nello spazio e nel tempo, che viene costantemente misurata. È in questo senso che si può parlare di guerra temperata . Temperata come una temperatura tenuta sotto controllo. Dosata, regolata, sorvegliata. Una guerra che non cerca lo scontro finale, ma la durata. Che non punta alla vittoria totale, ma al mantenimento di una tensione permanente, allo sfibramento. Dentro questo quadro emerge con forza anche il limite delle istituzioni nate nel secondo dopoguerra. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite , per esempio, che resta come una fotografia del 1945: cinque membri permanenti dotati di veto, alcuni dei quali coinvolti direttamente o indirettamente in conflitti aperti (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina). Uno strumento pensato 80 anni fa per garantire equilibrio, ma che oggi spesso paralizza ogni decisione significativa. La distanza tra il mondo reale e la sua rappresentazione istituzionale appare sempre più evidente, anacronistica. Da qui l’idea, mi viene da pensare, di una riforma profonda: un rafforzamento di potere dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite , chiamata a decidere a larghissima maggioranza, annullando il peso dei veti e delle eventuali appartenenze di area che si potrebbero aggregare con la sola maggioranza qualificata. Una scelta complessa, certo, ma forse necessaria proprio in un mondo dove il conflitto si frammenta, le responsabilità si moltiplicano e lo scacchiere internazionale cambia di continuo.. Forse da qualche anno la terza guerra mondiale ha già preso avvio in questa forma. Senza una precisa data d’inizio, senza un fronte unico, senza una conclusione prevedibile. Una guerra fatta di equilibri provvisori, di crisi locali, di pressioni continue, di smarrimento, di pseudo imperi (nuovi e vecchi) in formazione. Una guerra temperata. Ed è proprio questa apparente misura a renderla così profondamente inquieta. E ingiusta come tutte le guerre.

Il cane Fopp di Aosta Ad Aosta, nell’attuale via De Tillier - un tempo rue de Nabuisson - sorgeva l’antico ospedale de Columpnis , fondato nel 1227 e chiuso nel 1791. Secondo una storia che circolava già nell’Ottocento, però, quell’edificio avrebbe ospitato anche un albergo, conosciuto alla fine del XVIII secolo come Hôtel Gayetta, dal nome del proprietario. (1) Una sera del 177… (2) un piccolo corteo lasciò l’albergo in silenzio. Quattro uomini portavano una bara; davanti a loro camminava un giovane garçon d’écurie con una lanterna, la cui luce si spezzava tra portici e tetti spioventi, in una Aosta che allora era tutta pieghe e ombre. (3) Niente preghiere, nessun sacerdote. Solo un cane: uno spaniel, un Épagneul breton . Il cane seguiva il gruppo a capo chino. Piangeva - così si diceva - la perdita del padrone, un inglese morto all’Hôtel Gayetta e sepolto nella notte, presso il limite della cinta dei Cappuccini (attuale zona del sottopassaggio di via Roma). Quando la fossa fu richiusa, tra sordi colpi di terra, il cane non tornò indietro. Rimase lì, accoccolato sulla tomba. Mosso a compassione, l’albergatore Gayetta iniziò a portargli da mangiare ogni giorno. In fondo, gli erano rimasti anche i bagagli dello straniero, e con quelli poteva sostenere le spese. Col tempo, la famiglia si affezionò allo spaniel e decise di adottarlo. Intanto i parenti dell’inglese, avvisati dell’accaduto, fecero sapere che l’animale godeva di un lascito testamentario: una pensione annua di 300 livres . Gayetta veniva incaricato di occuparsene come esecutore. Il cane - Fopp, così si chiamava - diventava ufficialmente pensionato a vita dell’albergo. Una somma notevole, per l’epoca. Con 60 centesimi si poteva consumare un pasto abbondante di carne, selvaggina e vino. Fopp, invece, si accontentava di una bistecca al sangue e acqua fresca. Un affare, per tutti. Gli anni passarono sereni. La storia del cane fedele circolava tra ospiti e cittadini, e ogni anno dall’Inghilterra arrivava puntuale la somma promessa. Qualcuno, però, iniziò a chiedersi quanto potesse vivere ancora uno spaniel. In effetti, Fopp non fu più visto tornare sulla tomba del padrone - dove Gayetta aveva piantato un pioppo. Ma in albergo non mancò mai un cane di quella razza, con un manto molto simile. Agli occhi dei più, era sempre lui. Dall’Inghilterra, intanto, si chiedeva solo un certificato che attestasse l’esistenza in vita dell’animale. Documento che non mancò mai. Finché i parenti proposero un accordo: chiudere tutto con un versamento unico di 3.000 livres . Gayetta accettò senza esitazione. Erano anni difficili, quelli del Terrore rivoluzionario, e anche ad Aosta l’economia non sorrideva. Il pioppo, intanto, continuava a crescere. Ma questa - del pioppo dei Cappuccini schiantato nel 1926 - è tutta un’altra storia. (4) E quella, sì, è reale. L'immagine di copertina, creata dall'intelligenza artificiale, è solo evocativa. (1) L’Echo du Val d’Aoste , 2 agosto 1872. (2) Il racconto originale non riporta il numero dell’anno. (3) Nel 1845, l’amministrazione guidata al sindaco e barone Bich, fece rimuovere ciò che restava di questo tipo di architetture. L’Echo du Val d’Aoste , 2 agosto 1872, nota 2. (4) Il testo riportato e il resto della storia del pioppo si può leggere in Aosta, il cane Fopp e l’albero di Sherlock Holmes (2019) di M. Caniggia Nicolotti e L. Poggianti.

Un vagone in fu g a Era il 29 settembre 1914, martedì mattina, giorno di mercato per Aosta. Un vagone ferroviario, appena sganciato da un convoglio fermo alla stazione di Aosta, si mise improvvisamente in movimento da solo, sfuggendo a ogni controllo e avviandosi verso la Bassa Valle in una corsa pericolosa. Proprio in quei minuti stava per giungere in città il primo treno della mattina probabilmente pieno di persone interessate al mercato cittadino; Gianotti, il sottocapo stazione, ordinò in fretta e furia di deviarlo su un altro binario, lasciando libero il tracciato per il passaggio del vagone senza controllo. (1) Nel frattempo, un impiegato di Châtillon, il signor Médina, si affrettò ad accumulare sulle rotaie travi e altri materiali con l’intento di deragliare il veicolo lungo un binario morto. Aveva poco tempo: il vagone era ormai a pochi minuti dalla stazione. Il mezzo aveva infatti percorso il tratto Aosta-Châtillon (25 chilometri) in appena 20 minuti, vale a dire a una velocità di circa 80 chilometri all’ora. Il vagone procedeva dunque a velocità sostenuta. Poi urtò contro gli ostacoli, ma li superò senza risentirne, almeno in apparenza poiché rallento e si arrestò dopo circa cento metri dalla stazione, ponendo fine alla sua folle corsa. La linea tornò libera. Fortunatamente, non si era verificato alcun incidente. La causa di quella partenza spontanea fu attribuita a un vento violento che avrebbe messo in movimento il veicolo; la pendenza della linea avrebbe poi fatto sì che il mezzo acquistasse gradualmente una velocità considerevole. I due impiegati delle ferrovie, grazie a un intervento corretto e rapido, seppero così evitare conseguenze ben più gravi. Il giornale che diede notizia dell’episodio annotò infine che, presso la galleria di Tercy, a Chambave - un tempo uno dei crucci della nostra linea ferroviaria valdostana e dunque in ristrutturazione - il vagone filò via liscio senza incontrare alcuna difficoltà. In meno di mezz’ora finì così la storia del vagone guidato dal… vento. Voilà un wagon-expres de nouveau genre! concluse un giornale dell’epoca. (2) L'immagine di copertina, creata dall'intelligenza artificiale, è solo evocativa. (1) Le Duché d'Aoste , 7 ottobre 1914. (2) La Doire , 9 ottobre 1914.